从西北秘境到世界舞台

探寻什川古梨园的“申遗密码”与振兴之路

梨园全景

梨产业发展势头迅猛

果农给梨树施肥

游客梨园里纳凉

“天把式”们使用云梯给梨花传粉

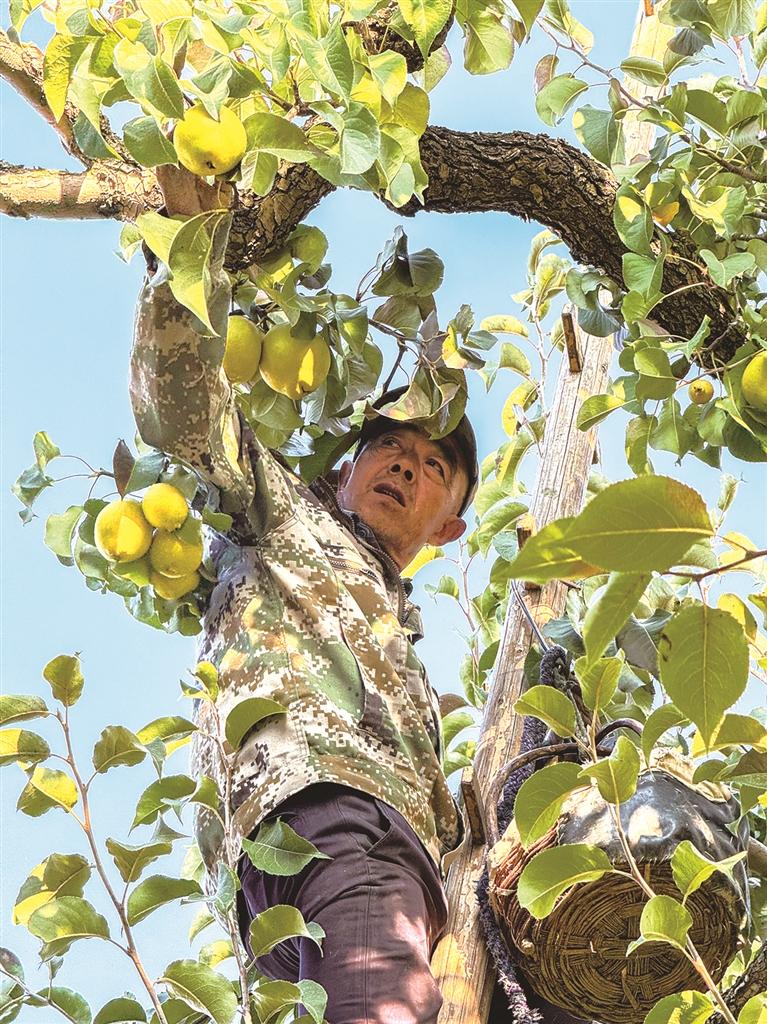

摘果

游客来梨园赏花

在黄河蜿蜒而过的皋兰什川,万亩古梨园如大地诗篇,镌刻着600年的岁月故事。2025年5月19日,这里迎来高光时刻——甘肃皋兰什川古梨园系统成功入选全球重要农业文化遗产。

全球重要农业文化遗产(GIAHS)是联合国粮农组织于2002年发起的一项倡议,旨在保护和促进世界各地具有重要文化、生态和经济价值的农业系统。截至2025年5月,中国共有25项全球重要农业文化遗产,位居世界首位。“什川古梨园系统”的申遗成功,让隐匿于西北的这片绿色瑰宝,闪耀在世界农业文化遗产的舞台上,讲述着人与自然和谐共生的传奇。

活着的生态奇迹

梨花落尽时,虬枝挂新果。初夏时节,阳光日渐热烈,踏入什川古梨园,瞬间就被一片生机勃勃的绿意裹挟。古梨树虬曲的枝干上缀满新叶,层层叠叠的翠绿间,零星挂着未成熟的小梨子,在微风中轻轻晃动。“几场雨过后,这梨园里多了些泥土的芳香,每到这个时候,我都会选择清晨来梨园里散步,看看这些老祖宗留给我们的‘金疙瘩’,我们一代又一代的什川人守着这些梨树,日子过得幸福又踏实。”果农魏周言的话里充满着什川人对梨树的深厚情感。

什川古梨园坐落于兰州市皋兰县黄河峡谷盆地,梨园面积1.2万亩,核心区3939亩,园中树龄百年以上古梨树9423株,其中,树龄在100至300年的古梨树达6700余株,300年以上的2600余株,平均树龄为280年。作为中国梨属植物的起源地及栽培梨的原产地和主产区,什川古梨园保存着全球数量最大、品质最优的冬果梨和软儿梨古树群,这些古树与黄河、黄土高原共同构成了全球罕见的农林复合生态系统,被国际植物学界誉为“活植物标本库”和“梨园博物馆”。

2025年4月,联合国粮农组织专家组实地考察时,对什川古梨园的生态适应性、社区参与度和文化延续性给予极高评价。专家何赛表示,什川古梨园是人与环境协同进化的系统,完美诠释了GIAHS“动态保护”与“可持续生计”的核心原则。从全球价值来看,它为世界农业文明保护与发展贡献了“中国方案”,成为全球农业遗产保护的创新典范。其独特的生态智慧、栽培技艺和文化传承,为其他地区提供了宝贵的借鉴。

“申遗成功让我们的古梨园走向了世界,这是对我们多年努力保护的最好回报。”什川镇党委书记徐晓红说。

“天把式”技艺的古法传承

“在我们什川,爬云梯是每个人从小就练就的本事。我八岁的时候就敢往云梯上爬了,刚开始心里还有些害怕,不过日子久了,也就驾轻就熟了。实际上,爬云梯是有技巧的,你看,要用膝盖顶住梯杠,把腿夹紧主梯,再用脚钩住稳定梯杠,身体就能轻轻松松地腾出两只手来,钻进树冠中心剪枝、疏果、采摘。”梨农魏生恒忙碌完手中的活,在云梯上一边演示一边介绍道。

“天把式”,是什川古梨园的专属称谓,特指那些对云梯使用技艺高超,能在云梯上自如完成梨树修枝、疏果、喷药、采摘等作业,还具备出色自我安全防范技能的果农。云梯,这一古老而神奇的工具,是“天把式”们的得力助手。

用松木制成的云梯高达十多米,从地面看,主梯点和两戗杆点形成等腰三角形;从垂面看,又构成三角锥体,稳定性极高,而且云梯能灵活地钻入树冠中心部位作业,可采取靠枝、立梯等多种方式,是现代机械工具几乎无法替代的存在。

2008年6月13日,“天把式”技艺被正式列入甘肃省第二批非物质文化遗产名录,并在当地也确定了“天把式”传承人。魏生恒是金城魏氏“天把式”第21代传承人。

到了采摘时节,“天把式”们更是忙碌。一个个身影在云梯上穿梭,将一筐筐饱满的梨子从树上摘下。“这软儿梨,可是咱什川的招牌,又香又甜。”他们摘下一个个梨子,满足地说。“天把式”们在云梯上不仅展现着娴熟的技艺,更传承着什川数百年的种梨文化。

什川镇镇长陈大旭表示,古梨园的价值远超农业生产范畴,它更是生物与文化多样性的珍贵宝库。园内存续的软儿梨、冬果梨等稀有梨树品种,蕴含的基因资源成为全球梨树种质研究不可或缺的关键样本。

在文化传承与旅游发展层面,这里同样成绩斐然。梨园鼓子、社火表演、古法梨膏制作等非物质文化遗产,与“梨花节”“采摘节”等节庆活动有机融合,打造出“春赏花、夏乘凉、秋摘果、冬观雪”的四季文旅体验。如今,什川古梨园每年接待游客突破90万人次,创造旅游经济收入超9000万元,展现出独特的魅力与强大的发展活力。

沉淀百年的农耕智慧

初夏时节的什川游人如织,对于魏周言来说,每天给游客讲解古梨园梨的古法养护技艺是最有意思的事情。“我们什川人世世代代都生活在梨树旁,除了‘天把式’以外,古梨园能保存至今也离不开很多古法技艺的保护。”果农魏周言笑着说。

对于上云梯作业的什川果农来说,吊枝是难度最大的工作。每年到了秋天,梨子成熟变得沉甸甸的,树枝就会一天天向下弯折,这个时候,果农们都会爬上云梯在树冠中心竖立一根长松木杆,杆尖上拴上数根麻绳,按伞状形式打开每根粗绳,把底下的树枝拴牢吊起来,这样就减轻了果树的负荷,还让果品光照充分,质量也会上一个档次。

此外,古梨园延续传承了千年的农耕智慧及其知识体系,为当地果农总结出一整套顺应自然的病虫害防控技艺,如春季掸花,用长竿敲打花枝,震落过多花朵及虫卵;夏季堆沙,梨树主干下部堆一圈细沙,害虫爬向沙堆,随沙粒往下滚;秋季抹泥,枝干上抹一层白土和成的稀泥,封住树皮缝里的虫卵;冬季刮皮,刮掉主干和粗枝上翘起的粗皮,将窝藏的害虫和虫卵“一窝端”。这些看似简单的土方法有的依然沿用,有的成为了什川梨园农耕智慧的符号被用文字或图片记载下来。

以古法养护技艺为灵感延伸出了很多现代绿色防控技术。兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利研究员介绍,什川古梨园在病虫害防治上充分践行绿色防控理念。春秋两季关键期,采用石硫合剂清园,这种方式安全环保,能有效消杀病虫及虫卵;借助物理手段,悬挂黄板粘虫板与杀虫灯,粘捕、电击成虫;运用生物防治,悬挂迷向胶条抑制梨小食心虫繁衍,引入捕食螨、七星瓢虫、赤眼蜂等益虫,以虫治虫,保障梨果绿色有机。

古梨园的生态智慧不仅体现在病虫害防治,其空间布局与种植模式同样精妙。梨园利用黄河阶地高差构建“上林下田”的立体格局,防风调温,实现“旱不荒田,涝不淹地”。园内推行农林复合间套作,种植近20种农作物,多样的昆虫、杂草与数百种微生物共生,形成和谐的生态系统。其中,以豆类、蔬菜为主的矮秆套种作物,兼具保水、固土、增肥功效,彰显古老农耕智慧。

“我老了,上不动树了,但我脑子里关于古梨园的东西还多着呢!”魏周言说。2022年5月,位于皋兰县什川镇上车村陶园街的农家小院挂上了农耕文化展示馆的牌匾正式开馆,魏周言是这里的负责人兼讲解员。

进入院内,建筑四面围合,主房在北,是古朴又极具什川风格的堂屋,东西南三面为开放式展示区。东侧屋檐下,挂着云梯戗杆、接果筐子、挑杆子、接兜、麻绳、马莲绳、耧、耱、风车、升、斗、大秤等多种农耕和生活用具,既有用于果树种植的专业工具,也有打粮种麦的各种农具。南侧展区主要以花灯等社火用具为主,形态各异的花灯、太平鼓等,透出什川悠久的社火文化韵味。西侧展示区主要以老家具、老物件为主,有老式桌子柜子,还有录音机、老电视机、手摇留声机等,这些老物件承载着什川人民的历史记忆。

古梨园申遗并非一日之功

如今,皋兰什川古梨园能成功“出圈”站上世界舞台并非偶然,而是多方努力的共同结果。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时查处和严厉打击破坏古梨树行为,有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花了两年时间对什川古梨园百年以上古梨树信息进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部韩磊介绍说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了保护好现存的高龄梨树,还要及时补栽小梨树,什川人几百年的种植经验得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展培训,年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆、农耕文化数字体验馆、古梨树基因库于一体的综合性保护中心,创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县两级政府的大力支持下,政府每年投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议,对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与、社会监督”的保护格局。

目前正在建设当中的什川黄河大桥预计年底通车,届时这块黄河岸边的梨韵福地会被更多游客青睐,农耕博物馆、研学基地等适应现代游客游览需求的场景将会助推什川从4A向5A级景区迈进。

多措并举提升古梨园价值

每年3月起,那盛花期的梨园美景吸引着大批游客前往什川。

“梨花是春花品种里开放时间最早的花,但是花期也比较短。因此,我们就按照阶段性引流的方式开展系列文旅活动,利用盛花期举办农特产品推介会,同时以现代人喜闻乐见的形式开展活动,尽量延长梨花盛花期所带来的自然流量。”什川镇武装部部长魏伟介绍道,“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的发展模式,将民俗与农耕主题展览馆,研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来游客超90万人次,带动什川旅游经济收入9000万元以上。”

与此同时,什川镇全力推进乡村旅游高质量发展,策划实施景区提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,全力推进景区基础设施建设,改造提升梨花溪、陶园街游步道,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食、住、行、游、购、娱”一体化服务。

具体来说,什川已建成以古梨园保护区为主的核心休闲观光区;以龙山滑雪场、田园综合体为主的南部运动娱乐区;在泥湾、河口建设以现代农业、农事体验、田园采摘、教育研学等业态为主的西部休闲农业区;以会议中心、景区游客服务中心、生态艺术酒店、景区停车场等为主的北部配套服务区。并每年举办梨花节、星空帐篷节等一批精品节会活动和冰雪运动会、山地越野赛等一批体育赛事,开展线上线下、国内国外、淡季旺季,多角度、立体式、全天候宣传营销。可以说,什川已实现“春赏花、夏纳凉、秋观叶、冬戏雪”的四季有景目标。

“以前游客只在梨树开花的时候来赏花,现在一年四季都有得玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

对于世世代代靠养护梨树的果农们来说,每年梨树丰收的时候,也是他们钱袋子鼓起来的时候。如今,古梨树不仅是文化遗产,更是当地果农们增收致富的“绿色银行”。

得益于产业奖补政策,什川镇越来越多的群众通过发展梨产业走出了一条增收致富路,发展信心也越来越足。“前几年冷库不够大,软儿梨的储存是个大问题,今年新建了一座230平方米的机械冷库,刚验收通过就获得了一笔近5万元的奖补,冷库的基础设备几乎没花钱,还能多储存100吨软儿梨,全年销售目标可以实现了。”卫万铎是甘肃省皋兰县什川镇南庄村人,到了冬天,他的软儿梨生意迎来销售旺季,产业奖补犹如“及时雨”滋润了他的生活。

据什川镇镇长陈大旭介绍,什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营,实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术,发展设施农业与错季瓜菜生产,构建起“春有梨花、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条,形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

皋兰县主要领导表示,此次成功入选全球重要农业文化遗产这一荣誉不仅是对什川古梨园悠久历史和独特价值的高度认可,也为这片古老的梨园带来了新的发展机遇与挑战。相信在各方的共同努力下,什川古梨园系统必将探寻出一条生态保护、文化传承与乡村振兴相互促进、协同发展的崭新路径。

兰州日报社全媒体记者 安娜 文/图

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年05月29日皋兰什川古梨园诠释农业文明保护发展“中国方案”

- 2025年05月21日皋兰什川古梨园系统被认定为全球重要农业文化遗产

- 2025年05月08日AI机器人走进皋兰什川古梨园 为游客提供新奇体验

- 2025年04月16日梨园古韵·丝路传香活动举行 外籍留学生畅游皋兰什川古梨园